ПРОКЛЯТЫЕ ПОЭТЫ ФРАНЦИИ: имя третье — Стефан Малларме (Часть III)

Мои взаимоотношения с героем нынешнего рассказа уникальны. Его фраза открывает авторские предисловия ко всем книгам моего 7-томного собрания сочинений. И мне хочется вновь повторить эти так полюбившиеся мне слова:

«Я питаю отвращение к предисловиям, написанным самим автором, но нахожу еще более отталкивающим, если его присовокупил кто-то другой. Мой друг, настоящая книга не нуждается в представлении, она как гром средь ясного неба, как женщина с любовником, которой не нужна помощь третьего, мужа…»

И потому сегодня никаких предисловий.

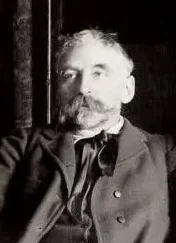

Знакомьтесь: мой друг — Стефан Малларме.

Печалилась луна. Восторг неуловимый

Рыданьями виол струили серафимы,

И музыка текла с невидимых смычков

В лазурь дымящихся, туманных лепестков.

Ты первый поцелуй узнала в тот счастливый,

Благословенный день, — дурманные приливы

Терзали душу мне, пьянея от мечты,

Не оставляющей похмельной пустоты

Сердцам, что навсегда с ревнивой грустью слиты.

Я шел, уставившись в изъеденные плиты

Старинной площади, когда передо мной,

Смеясь, возникла ты под шляпкою сквозной

Из отблесков зари, так в полумраке тонком

Я зацелованным, заласканным ребенком

Следил, как добрая волшебница, во сне,

Снежинки пряных звезд с небес бросает мне

Стефан Малларме «Прозрение»

Будущий классик французской поэзии родился в 1842 году в Париже и происходил из семьи государственных чиновников. Оставшись без матери в пятилетнем возрасте, Стефан воспитывался бабушкой и рос чрезвычайно чувствительным мальчиком. Получил образование и диплом бакалавра, но вопреки мечтам отца не пошел по его стопам, отказался делать карьеру служащего, так как понял, что его судьба — поэзия.

Будущий классик французской поэзии родился в 1842 году в Париже и происходил из семьи государственных чиновников. Оставшись без матери в пятилетнем возрасте, Стефан воспитывался бабушкой и рос чрезвычайно чувствительным мальчиком. Получил образование и диплом бакалавра, но вопреки мечтам отца не пошел по его стопам, отказался делать карьеру служащего, так как понял, что его судьба — поэзия.

Увлекшись творчеством Эдгара По и мечтая прочесть его произведения в оригинале, в 1862 году Малларме уезжает в Лондон. Вернувшись во Францию, он начинает зарабатывать на жизнь преподаванием английского языка в лицеях Авиньона и Турнона, а с 1871 года работает в Париже.

Все это время Малларме пишет стихи, к качеству которых он предъявляет очень высокие требования. Творческий дебют перед публикой произошел в 1866 году, когда его стихотворения появились напечатанными в сборнике поэзии «Современный Парнас».

Первая публикация не вызывает восторга ни у его учеников, которые открыто насмехаются над стихами преподавателя, ни у критиков, что предпочитают обойти пробу его пера молчанием.

Несмотря на вхождение Малларме в группу парнасцев Теофиля Готье, поэт ищет новые формы поэтического самовыражения, и к середине 1870-х годов ему удается выработать уникальный поэтический стиль. Малларме публикует книгу «Послеполуденный отдых фавна» с рисунком Эдуара Мане скромным тиражом в 195 экземпляров.

Но успех как к поэту приходит к нему лишь в 1884 году, когда Поль Верлен пишет восторженную статью цикла «Проклятые поэты», а герой романа «Наоборот» Ж. К. Гюисманса называет Стефана Малларме литературным кумиром.

С 1880 года Малларме в своей маленькой парижской квартире организует литературные вторники, в которых принимают участие самые разные творческие люди: поэты Верлен и Эредиа, писатели Метерлинк и Оскар Уайльд, художники — Ренуар и Мане, Дега и Гоген, композитор Клод Дебюсси. Малларме читает им свои стихи, они ведут дискуссии об искусстве, делятся творческими планами.

Так обозначил эти «вторники искусства» один из участников:

Какими далекими были от этой маленькой комнаты напрасная беготня увлеченного будничными делами города, политическая суета, коварство, интриги. Вместе с Малларме мы погружались в мир, где деньги, слава, аплодисменты не имели никакого значения

Поэты его поколения ставят Малларме во главе целого движения в искусстве — символизма. Сам же поэт не любил принадлежности к какому-нибудь направлению или школе и часто повторял, что литература — это нечто индивидуальное.

Так или иначе, но теперь история французского символизма связана с именем Стефана Малларме навсегда, ибо ему удалось узаконить новый порядок в поэтическом искусстве:

«Задача состоит в том, чтобы, вызывая предмет в своем воображении, передать состояние души, или, наоборот, выбрать тот или иной предмет и путем его медленного разгадывания раскрыть состояние души. Я говорю: цветок! И вот из глубины забвения… начинает вырастать нечто иное, чем известные мне цветочные чашечки; это возникает сама волшебная идея цветка, которого не найти ни в одном реальном букете».

Малларме продолжает работать, в 1887 году в свет выходит его книга «Стихотворения». Тираж — 47 экземпляров. В том же году издается и его «Альбом стихотворений и прозы». Успех их более чем скромный. А в 1897 году в журнале «Космополис» печатают текст, которому суждено было внести лепту в развитие нового направления — структурализма, ставшего популярным уже в XX веке.

В поэме «Удача никогда не упразднит случая» (второй перевод — «Бросок костей никогда не исключает случайность») Малларме экспериментирует с размерами шрифта, с пробелами, с расположением слов произведения на поверхности страницы, и ему удается создать новое пространство литературы.

В этой поэме, которую Малларме величаво называет Книгой, по его мнению, должна воплотиться идея об игровой сути искусства письма, когда свободная перекомпоновка текста превращает читателя из пассивного потребителя слов в соавтора произведения, что освобождает текст от авторской диктатуры, провозглашая права читателя и предвещая возможную «смерть автора».

Неслучайно литературовед Ги Мишо однажды написал:

«Мы можем без преувеличения утверждать, что Малларме за полстолетия до Соссюра заложил на свой манер основы структурной лингвистики; мы можем утверждать, что также за столетие до Барта он определил в общих чертах поэтический язык как язык множественный, имеющий иную природу, чем язык обыденный».

А французский писатель Анатоль Франс отмечал:

«Своей непонятностью он похож на гностика или кабалиста, потому что для них, как и для него, все в природе лишь знак и соответствие. Именно здесь, в теории аналогий, скрыта самая большая тайна, ключ к искусству Малларме».

Всю жизнь поэт мечтал создать некий гипертекст — Абсолютную Книгу, в которой обнаружилась бы связь всего со всем и где текст говорил бы сам за себя, без авторского голоса. Однажды заявив, что мир существует только для того, чтобы войти в книгу, Малларме тотчас же превратил ее в Книгу неосуществленной мечты.

Многие авторы с тех пор бредят желанием написать Книгу, которая вместила бы в себя весь мир целиком, со всеми книгами одновременно. Так, Генри Миллер в «Тропике Рака» изобретает новую космогонию литературы и уверен, что «это будет новая Библия — Последняя Книга. Все, у кого есть что сказать, скажут свое слово здесь — анонимно».

Грандиозность задачи и ее невыполнимость составили смысл для будущего развития комбинаторной литературы. Великое дело Алхимика слова — Стефана Малларме, одного из «проклятых» французских поэтов, живо и приносит сочные литературные плоды.

После смерти Поля Верлена в 1896 году новым королем поэтов Франции был избран Стефан Малларме, но уже 9 сентября 1898 года поэт умирает в возрасте 56 лет.

Основные произведения и обширная переписка будут опубликованы лишь после его смерти. И это далеко не конец истории, а только начало подлинного бессмертия творческого наследия Малларме.

Роман Дубровкин, швейцарский исследователь творчества поэта и переводчик его произведений, подчеркивает возрастающий интерес к поэтическим шедеврам Малларме в XX веке:

Разница между тем, что Малларме представлял для человечества в год своей смерти, в 1898 году, и тем, чем он является сегодня, немногим более полувека спустя, поистине соотносима с волшебным превращением. В период с 1900 по 1980 гг. библиографический список научных работ о Стефане Малларме насчитывает 1400 единиц

И вполне возможно, что даже наш мало читающий поэзию век двадцать первый не оставит творчество Стефана Малларме без внимания и должного признания, ибо мы помним, что будущее мира всегда в руках поэтов — подлинных законодателей моды, властителей мысли и покорителей слов.

При копировании материалов размещайте активную ссылку на www.huxley.media

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.